現代社会における睡眠問題 睡眠科学の視点から 精神医学クローズアップVol.23

三島 和夫 先生

(秋田大学大学院医学系研究科 医学専攻 病態制御医学系 精神科学講座 教授)

近年、睡眠と健康リスクとの関係が多くの研究で明らかになってきましたが、医療者が睡眠に関して系統的な知識を得る機会は限られているのが現状です。

本稿では、睡眠科学をご専門とする三島和夫先生に、現代社会における睡眠問題、睡眠研究の最新の話題、臨床医が注意すべきポイントなどについてお聞きしました。

「睡眠負債の蓄積は、長期的にみるとさまざまな疾患の発症リスクを高めることが明らかにされています」

現代社会における睡眠問題

―現代社会で生活する人々の睡眠に関して、特にどのようなことが問題となっていますか。

まず、24時間社会に対応するための交代勤務(シフトワーク)によって体内時計のリズムが崩れてしまう人が増加していることが挙げられます。交代勤務は睡眠障害を引き起こすだけでなく、生活習慣病や発がんリスクを高めることが多くの研究で示されており1、2007年に国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer:IARC)は、「概日リズム障害を伴う交代勤務」の人に対しておそらく発がん性がある暴露状況(Group2A)に分類しました2。同機関の勧告を受けてデンマークでは「20年以上、週に1回以上夜勤に従事」し、その後に乳がんを発症した看護師に対して国が労災認定する形で金銭的な補償を行っています3。このように欧米では、夜勤などの非生理的な生活による弊害を問題として認識していますが、日本では夜勤手当がつくくらいで、健康リスクに対する問題意識はあまり高くないのが現状です。

もうひとつ注目されているのが「社会的ジェットラグ」と呼ばれる病態です。現代社会では多くの人、特に夜型傾向の強い人が、無理な朝型生活によって蓄積した睡眠負債を社会的制約のない休日に長い睡眠をとること(寝だめ)によって解消しており、平日と休日で入眠と覚醒の時刻が大きく異なっています。このような不安定な睡眠習慣は生物時計位相の大きなゆらぎと慢性的な心身の不調を招き、長期的にみると生活習慣病やうつ病などさまざまな疾患の発症リスクを高めることが、多くの疫学、基礎医学、臨床研究で明らかにされています1,4,5。

―夜型傾向の強い人が朝型に同調するのは難しいということでしょうか。

クロノタイプ(朝型・夜型指向性)は身長の高低などと同じく、遺伝的に決まる部分が大きいことがわかっています1,5。また、一般的に概日リズム位相を前進させるのは、後退させるのに比べてかなり難しく、夜型クロノタイプの人が朝型に同調するのは簡単ではありません5。睡眠負債も加わって、社会的ジェットラグに陥りやすくなり調子を崩してしまうことも考えられます。本来ならば、クロノタイプを個性と考えて尊重し、個人の睡眠特性にあった就業スタイルを確保できるとよいのですが、実現はなかなか難しいところです。

「主観的眠気は寝だめで解消されるため、睡眠負債が見過ごされ健康リスクを高めます」

―睡眠負債を解消するために、どのような取り組みが必要でしょうか。

睡眠負債を抱えているのは主に働く世代になります。特に20~30代の若い世代は生理的に概日リズム位相が後退するため、平日は就寝が遅くなりがちで睡眠負債を溜め込み、休日は寝だめにより概日リズム位相を前進させる効果のある午前中の自然光を浴びる機会が少なくなる悪循環に陥りやすくなります。私たちは特殊な方法で若年者の必要睡眠時間を調べたところ、平均8時間半くらい必要ということがわかったのですが、実生活ではそれより1時間ほど不足していました5。この程度の睡眠負債でも睡眠充足時に比較してACTH(adrenocorticotropic hormone;副腎皮質刺激ホルモン)やコルチゾールなどのストレスホルモンは高値を示し、食欲を抑えるレプチンは低値となり、認知パフォーマンスは低下していましたが、眠気が乏しいため睡眠不足を認識できていませんでした。そのため「潜在的睡眠不足」と呼ぶことにしました。社会的ジェットラグに陥って週末2日の寝だめをすると、主観的な眠気は一時的に解消されるため「何とかやれている」という錯覚に陥りますが、睡眠負債の悪影響は解消されません。主観的な眠気の解消がかえって健康リスクを高めているといえるでしょう。

一番問題なのは、働く世代の後半からずっと睡眠負債を抱え続けていることです。厚生労働省が公表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、睡眠負債の蓄積と睡眠休養感のなさが生命予後にかかわると指摘されています6。それぞれの生活や価値観も大事ではありますが、1次予防の観点からも生活スタイルを見直していただきたいと思います。

ただ社会的には、睡眠の調整が健康リスクにおいてきわめて重要であるという認識はかなり進んできています。米国心臓協会(American Heart Association:AHA)は2022年6月、健康増進のための従来の7指標(食事・運動・禁煙・適正体重・コレステロール・血糖値・血圧)に「睡眠」を追加し「エッセンシャル8」として改訂しましたし7、日本でも厚生労働省による「21世紀における国民健康づくり(健康日本21)」のなかで、休養・こころの健康づくりの中心課題として睡眠が取り上げられています8。日本人はもともと睡眠を軽視しがちで、これまで睡眠不足を自慢したり長時間勤務を美徳としたりするような風潮が長くあったので、今後、さらに睡眠問題に関する啓発が進むことが期待されます。

睡眠研究における最新の知見と展望

―睡眠領域で注目している研究についてお聞かせください。

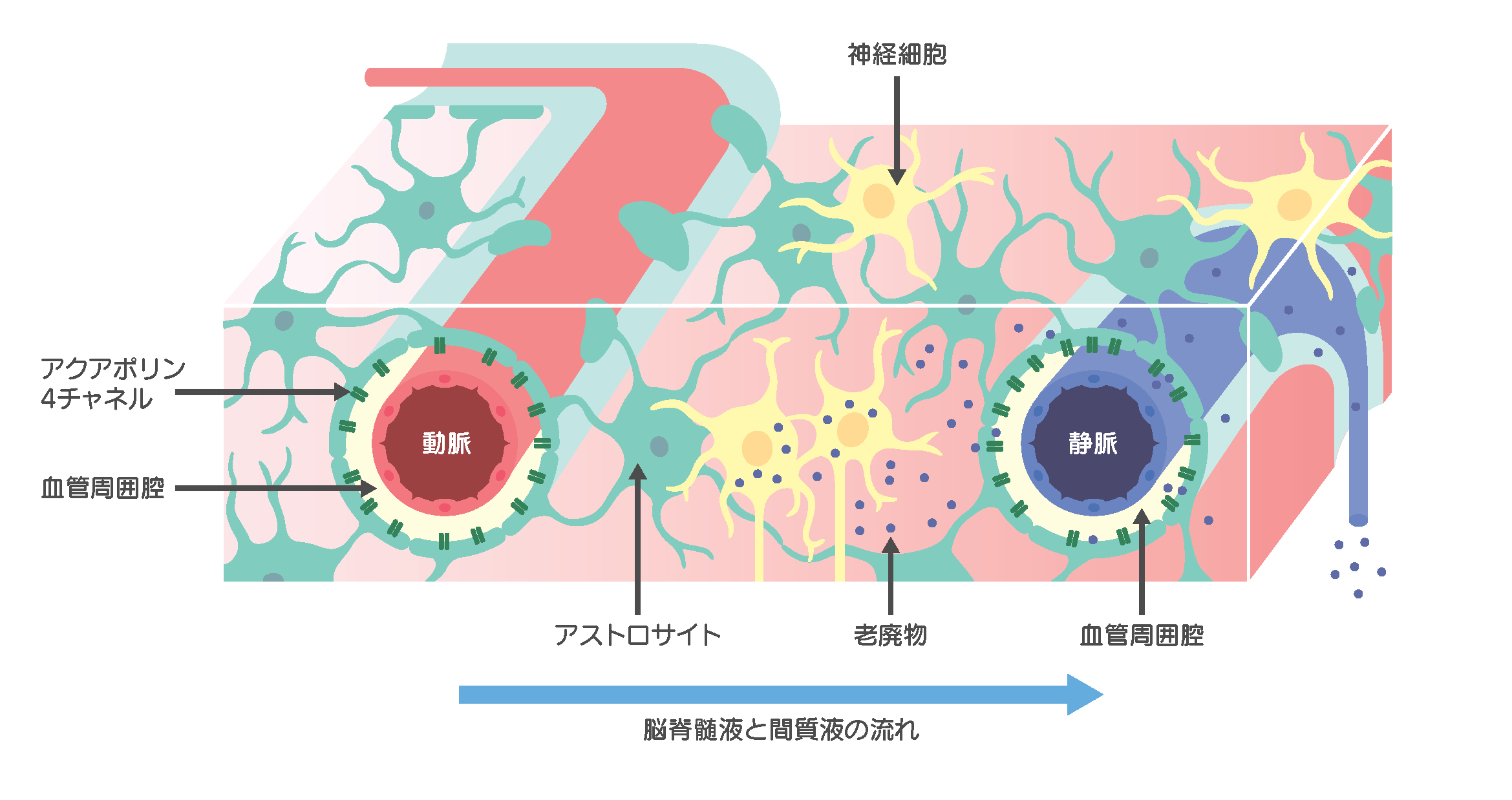

2013年にglymphatic systemという脳の老廃物を排除する仕組みが発見され9、このシステムが睡眠中に活発に働くことがわかってから10、睡眠と脳のメカニズムの関連に対する理解が一気に進みました。glymphatic systemとは、いってみれば脳のリンパ系ともいえる仕組みです。脳は神経細胞とその隙間を埋めるアストロサイトなどのグリア細胞、血管などで埋め尽くされているため、体液(脳間質液)によって老廃物を押し流すのは難しいと考えられていたのですが、睡眠中にはグリア細胞が縮んで神経細胞の周囲の空間が広がり、脳間質液がこの空間を伝って神経細胞の周囲に滲み出し、アミロイドβなどの脳内の不要な老廃物を乗せて最終的に脳脊髄液に乗せて脳の外に排出していたのです(図)。それ以前にも、睡眠時間の短さと認知症(アミロイドβの脳外への排出の減少)との関連は知られていましたが、そのメカニズムは解明されていませんでした。glymphatic systemの発見によって、睡眠と認知症がつながりました。さらに、このシステムで重要な役割を担っているアクアポリン受容体が40Hzの音刺激や光刺激で活性化することでアルツハイマー病の症状が低下することが示されてきており11、これを利用したデバイスが開発され、実用化に向けて研究が進んでいます12。

図 glymphatic systemの概要図

Nedergaard M: Science. 2013; 340(6140): 1529-1530.より作図

また、2022年に入ってから、認知症と睡眠の分野での重要な研究結果が相次いで報告されました。カリフォルニア大学の研究チームが認知症患者の生前の睡眠の質や眠気の強さを睡眠ポリグラフ検査など測定し、亡くなった後に剖検で脳神経の状態を調べたところ、覚醒を促す神経の損傷が大きいほど日中の眠気が強いという結果が得られました13。さらにハーバード大学の14年間にわたる追跡研究では、認知症の前段階のMCI(Mild Cognitive Impairment;軽度認知障害)から既に眠気が始まっていることもわかりました14。

これまで、高齢者の日中の眠気は夜間の睡眠の質の低下を反映したものと考えられてきましたが、これらの研究結果をみると、認知症の早期兆候(脳病変のサイン)である可能性も考慮する必要がありそうです。現時点では既に脳の器質障害が起こっている状態に対して介入する方法は見つかっていませんが、認知症において、夜間の睡眠だけでなく日中の覚醒度がひとつの鍵になるとわかったことは大きな進歩です。

「昨今の技術発展により、20年来のテーマであった”睡眠状態の可視化”が実現し、睡眠障害への治療アプローチが広がっています」

―先生ご自身の今後の研究の展望についてお話ください。

今一番注力しているのは睡眠状態の可視化です。従来の睡眠測定は外来の特殊な環境で行われていたため、リアルな睡眠状態を評価するのが困難でした。また、不眠症では眠れる日と眠れない日の振れが大きく、その実態をどのように測定し分析するのかは20年来の悩みだったのです。

ですが、昨今の科学技術の発展によって、ウェアラブルデバイスやePRO(electronic Patient Reported Outcome)を用いて患者さんの睡眠状態や日中機能を在宅で長期間にわたって測定し、さらにはAIによる機械学習を用いてデータを解析することで、疾患の兆候を早期に検知することも可能になってきました。こうしたシステムの実用化と普及を目指して研究を続けています。AI/IoT(Internet of Things)を活用した臨床研究は、睡眠だけでなく、精神科の様々な研究や治療に展開できるいいモデルになるのではと考えています。

睡眠障害の診療のポイント

―睡眠関連症状を訴える患者さんを診るうえで、気を付けるべきポイントを教えてください。

患者さんが不眠と日中の不調を訴えたとき、多くの医師は不眠症の可能性を考えると思いますが、実際には、うつ病などの精神疾患によるものが多いのです15。

不眠と気分障害は極めて併存しやすく、うつ病患者の約8割以上に不眠が、約1割に過眠(日中の眠気や長時間睡眠)がみられます16。また、うつ症状に先立って不眠が現れるケースも多く、初発うつ病の約4割、再発うつ病では約6割で、中核症状より先に不眠症状が現れるとの報告もあります15。つまり、不眠はうつ病早期発見の良いマーカーになるということです。生活指導や薬物療法などで症状が改善しないときには「本当に不眠症なのか?」と疑ってみることも必要でしょう。

「睡眠は”さまざまな疾患の早期兆候”であり、”治療の介入ポイント”であることを知ってほしい」

睡眠科学の視点を持つことの重要性

―最後に、若手の先生方に向けてのメッセージをお願いいたします。

日本人の睡眠に対する価値観は少し特殊で、まず生活時間の中心に労働や学校の時間を置き、次に余暇や趣味などの自分のやりたいことを行い、残った時間を睡眠時間に充てるという考え方をする方が多いと思われます。それも結構ですが、このような生活を続けていくとそれなりに代償を払うことになるという認識をもっていただきたいと考えます。

これまで睡眠問題は、例えば食欲不振や倦怠感などと同じように、他の疾患に伴って現れる多くの症状のひとつとして捉えられがちでしたが、今まで述べてきたように、実はさまざまな疾患の早期兆候であり、基礎疾患を増幅させる併存症でもあることが多くの研究で明らかとなっています。睡眠問題を治療の介入ポイントと考えると、どのような精神疾患を診るうえでも睡眠科学という視点はとても重要になると考えます。ぜひ多くの先生方に睡眠に対して興味をもっていただき、臨床に活用していただければと願っています。

取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC

取材日:2025年4月25日

取材場所:ルンドベック・ジャパン株式会社(東京都港区)

Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。

本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。

お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。